近日,我国中东部地区自北向南迎来春节以来最大范围的雨雪和大风降温天气。早前浙江省气象台就预计,2月9日早晨浙西北山区最低温度-2℃到-4℃,且有冰冻,沿海地区2℃~4℃,其它地区0℃左右,局部有薄冰。

本周日前的杭州天气

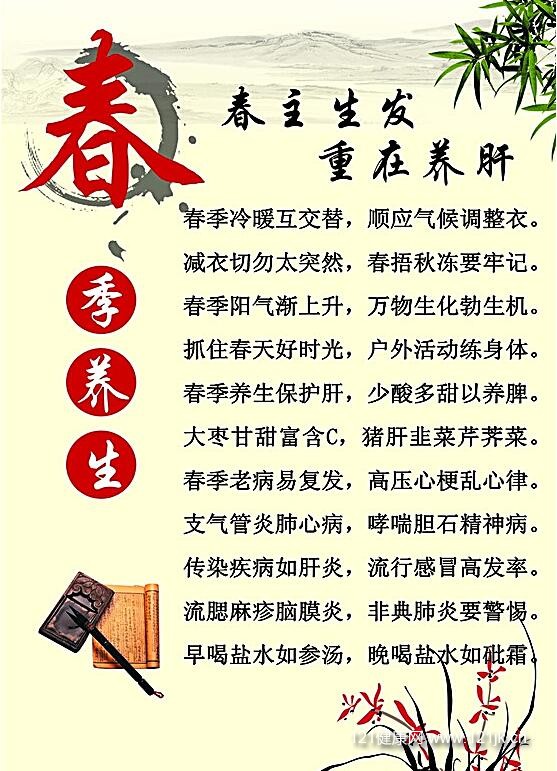

说好的“初春阳气渐生,气候日趋暖和,人们逐渐去棉衣穿单衣”咧?别期待太早,冬春交替,阴寒未尽,但人体皮肤肌肉却已变得相对疏松,对风寒之邪的抵抗力会有所减弱,所以“春捂”还是必要的!

浙江医院中医内科孟晓翠中医师说,“春捂”是穿衣方面的养生原则,由古人根据春季的气候变化特点提出,但关键在于“保暖适当”,“捂”过了头同样对健康不利。“尤其是对于孩子,如果一下子穿太多,宝宝就会出汗,出汗后骤减衣服很容易受凉感冒,以后也更不容易适应寒冷刺激,抵抗力下降。”

春捂的重点在于背、腹、足底。背部保暖可预防寒气损伤督脉,减少感冒几率;腹部保暖有助于预防消化不良和寒性腹泻。此外,“寒从脚下起”,脚下神经末梢丰富、敏感,做好足部保暖才能使身体真正地暖和起来。

所谓衣食住行,“春捂”只是第一步,饮食、居住、运动上如何应对这湿寒天气?还请孟晓翠医生为我们“指点迷津”:

春季饮食宜少酸、多甜

“一年之计在于春”,万物生发之始,因此中医理论中春季养生得“扶助阳气”,又要避免伤及脾胃。五行之中肝属木、味为酸,脾属土、味为甘,但木胜于土(肝木太过会克伤脾土),所以春季饮食应少吃酸味,适当多吃些甜食,以养脾脏之气。

“燥寒冻肉,湿寒入骨”,饮食调养健脾胃的同时也要注意除湿,像韭菜、香椿、百合、豌豆苗、茼蒿、荠菜、春笋、山药、藕、芋头、萝卜、荸荠、甘蔗等都是上佳选择。

预防传染病,居室内要及时除尘通风

这波强冷空气过后,就该是“春风送暖”了。很快,致病的细菌、病毒随之而来,小心流脑、麻疹、腮腺炎等传染病哦!

孟晓翠医生说,虽然这些传染病的发生和细菌、病毒感染有关,但感染后发病与否,却很大程度上取决于个人的体质和起居调养。然而体质并非一朝一夕能改变,起居调养可从身边做起——最简单的就是在居室内及时除尘通风,减少和抑制病菌病毒的存活和繁殖。

早春之日,肝气上升之时,不宜剧烈运动

也不要总“宅”在家里,适当去户外呼吸新鲜空气,可以改善心肺功能,增强抵抗力。

如果要在户外活动,要谨慎做过于激烈的运动。因为早春之日,正是肝气和缓上升之时,剧烈运动会因体内能量(俗称“中气”)消耗太过而失去对肝气的控制,导致肝气“泄露”过快而出现发热、上火等症状。

孟晓翠医生建议,早春时节宜做散步、慢跑、游泳、打太极拳等相对轻松的运动。

揭秘印度生意最火爆的代孕工厂

揭秘印度生意最火爆的代孕工厂 虫草中添加“伟哥”?专家称无检验依据

虫草中添加“伟哥”?专家称无检验依据 火锅、小龙虾越吃越想吃? 地餐馆调料检

火锅、小龙虾越吃越想吃? 地餐馆调料检 实拍妇科实习全程:女人越漂亮越容易得

实拍妇科实习全程:女人越漂亮越容易得 英女子得了“睡美人症” 每天清醒两小时

英女子得了“睡美人症” 每天清醒两小时

别对疾病的小信号视而不见

别对疾病的小信号视而不见 美容觉可以改善脸色 打鼾却让你老丑笨

美容觉可以改善脸色 打鼾却让你老丑笨 盘点乳房太大对女人带来的健康危害

盘点乳房太大对女人带来的健康危害 罂粟壳吃了有什么感觉

罂粟壳吃了有什么感觉 英国脱欧,对我国营养保健产业的影响

英国脱欧,对我国营养保健产业的影响 雾霾下的自救方案(2017版)

雾霾下的自救方案(2017版) 萨德对中国保健食品的进出口有何影响

萨德对中国保健食品的进出口有何影响 日本核辐射地区生产的食物吃了怎么办

日本核辐射地区生产的食物吃了怎么办 H7N9病毒中话鸡肉 产业安全促发展

H7N9病毒中话鸡肉 产业安全促发展 长三角营养保健产业联盟信息专报(3.15

长三角营养保健产业联盟信息专报(3.15