“好的好的,你最乖,你长大了!我们不叫唤!”母亲李荣华走到儿子李炜身边,额头抵住他的鼻尖,轻声在他耳畔说完后,从轮椅上扶起他,走入卫生间。

身高不到1米6、体重不足100斤的李荣华,要扶起1米78、体重150斤的大块头并不是件容易的事。照顾儿子上完厕所不过才3分钟,她的额头就沁出一层细密的汗珠。

不过,比起3年前接到儿子噩耗的时候,现在的李荣华面对这些已经平静不少。

回忆起那天的事,从李荣华的言语中,依然能感受到那一份焦灼。

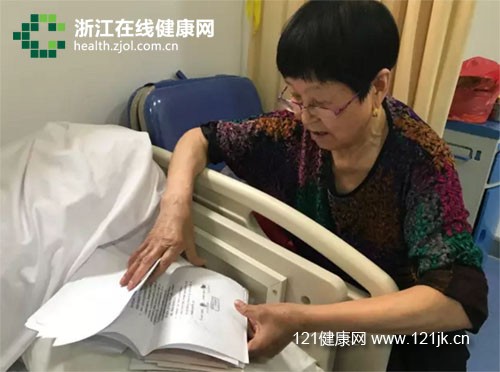

李荣华搀扶儿子上厕所

晴天霹雳!

儿子成了植物人

2014年4月18日,李荣华接到一个电话——在湖州上班的儿子李炜突发椎动脉瘤破裂,病情危重。来不及拿换洗衣服,甚至来不及去银行取钱,李荣华就急匆匆陪着儿子赶赴杭州抢救。

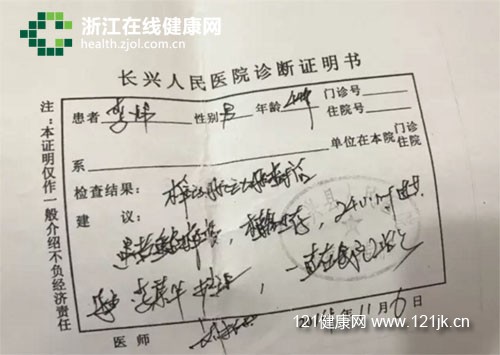

从那以后,李炜就再也离不开自己的母亲。那年11月,医生出具的诊断书上赫然写着“植物生存,24小时需要护理”的字样。

李炜2014年11月的诊断证明书

命运的玩笑犹如晴天霹雳打在母子俩身上,但是李荣华从未想过向命运低头。李炜手术后回到长兴县人民医院住院治疗,躺在病床上的他,最大限度的表达是向母亲眨眼表示要或者不要。

那时候,李荣华最大的心愿是儿子可以开口说话。即便是给李炜动手术的医生也让她不要抱太大希望,但她始终坚信,儿子会一天比一天好。喂食喂药、擦洗身体……这些繁琐的照料,李荣华都亲力亲为。

多年治疗,留给李荣华的是厚厚的诊断资料

和李荣华妈妈一起,长兴县人民医院康复病区主任王鹏见证了李炜的点滴变化。

“李炜刚入院的时候身体状况很差,意识模糊,大小便都已不能自理。”李炜入院出院多次,加起来已有三年时间,说起最初入院时的情况王鹏至今仍然记忆犹新。

“在神经外科和神经内科的治疗下,李炜身体状况逐渐稳定。后期的治疗主要以康复为主,我们主要采用针灸醒脑开窍调理神志、电疗锻炼肌肉,结合运动疗法、作业疗法等综合康复治疗改善肢体功能……过程曲折,但变化比较明显。”

康复科的“元老”,康复治疗师罗玉才,一直负责李炜的康复锻炼。“李炜开始做康复的时候难度特别大,肌肉萎缩,肌力几乎零级,四肢关节挛缩严重,加上神志不清,我们都不抱什么希望。如果没有李妈妈的细心照料与坚持,李炜很难站起来。”罗玉才感慨,“我们不能小看患者的康复潜力。”

罗玉才指导李炜进行康复训练

2014年李炜入院后,通过持续的康复治疗,渐渐开始恢复肌力。半年后,人坐起来了,一年后,搀扶着可以勉强站立。

医患同心

创造康复奇迹

从简单发音,到重新叫妈妈;从双手挛缩到拿勺子吃饭;从卧床不起到坐上轮椅甚至在搀扶下走路……一点一滴的变化都让母亲欣喜。王鹏则用上了“奇迹”两个字。

李炜每一次训练母亲都陪在身边,不断给予鼓励

“他母亲特别不容易,70岁的人了,能坚持下来很难得,我们只是尽医生的职责。李炜能恢复到今天,真算是个奇迹。”王鹏说,一旦放弃,瘫痪在床,肌肉每天萎缩,即使正常人,三个月后也起不了床了。

虽然王鹏说只是尽了医生的职责,李荣华却透露王鹏和他的团队做了很多“份外事”。“真的很感谢王医生,他不仅给李炜看病,还帮我们在网上买尿不湿、分指器、按摩球……甚至帮我们争取民政局的政策帮扶。”

王鹏帮李炜购买的康复用具

李荣华说,“虽然是小事,但是我自己不懂,全靠王医生帮忙,方便了很多。”王鹏觉得,身体、心理的疾病有时候好医,而医患关系一旦“病”了,却是最难医的。

“医患本是共同体,有着共同的目标,相互信任、相互支持最重要。当医生和患者携起手来对抗共同的敌人,战胜疾病的机会才可能大大提升。”王鹏说。

揭秘印度生意最火爆的代孕工厂

揭秘印度生意最火爆的代孕工厂 虫草中添加“伟哥”?专家称无检验依据

虫草中添加“伟哥”?专家称无检验依据 火锅、小龙虾越吃越想吃? 地餐馆调料检

火锅、小龙虾越吃越想吃? 地餐馆调料检 实拍妇科实习全程:女人越漂亮越容易得

实拍妇科实习全程:女人越漂亮越容易得 英女子得了“睡美人症” 每天清醒两小时

英女子得了“睡美人症” 每天清醒两小时

别对疾病的小信号视而不见

别对疾病的小信号视而不见 美容觉可以改善脸色 打鼾却让你老丑笨

美容觉可以改善脸色 打鼾却让你老丑笨 盘点乳房太大对女人带来的健康危害

盘点乳房太大对女人带来的健康危害 罂粟壳吃了有什么感觉

罂粟壳吃了有什么感觉 英国脱欧,对我国营养保健产业的影响

英国脱欧,对我国营养保健产业的影响 雾霾下的自救方案(2017版)

雾霾下的自救方案(2017版) 萨德对中国保健食品的进出口有何影响

萨德对中国保健食品的进出口有何影响 日本核辐射地区生产的食物吃了怎么办

日本核辐射地区生产的食物吃了怎么办 H7N9病毒中话鸡肉 产业安全促发展

H7N9病毒中话鸡肉 产业安全促发展 长三角营养保健产业联盟信息专报(3.15

长三角营养保健产业联盟信息专报(3.15