年轻时期的鲁迅。

今天,是鲁迅逝世78周年纪念日。1936年10月19日,鲁迅悄然离开了人世。数以万计的人前来送他,在他的身体上覆盖着“民族魂”三个字,毛泽东特地发表讲话,说鲁迅的骨头最硬,鲁迅成了众人皆知的英雄。

鲁迅,原名周树人,浙江绍兴人,1931年领导成立了中国左翼作家联盟,接着又与宋庆龄等人发起成立中国民权保障同盟。主要著作有:《阿Q正传》《呐喊》《彷徨》《朝花夕拾》《华盖集》等,他发表的中国现代文学史上的第一篇白话小说《狂人日记》,奠定了中国新文学运动的基石。

《浙江潮》封面。

其实,文豪鲁迅出身自然科学。他在日本留学时,不仅以自树、索子、庚辰等笔名在《浙江潮》发表有译作《哀尘》(法国雨果原作)、《斯巴达之魂》、《地底旅行》等文学作品,也在该刊发表有《说鈤》(鈤即镭)和《中国地质略论》两篇自然科学论文。这在文理融通的人文素养养成实践方面给人以很多启示。

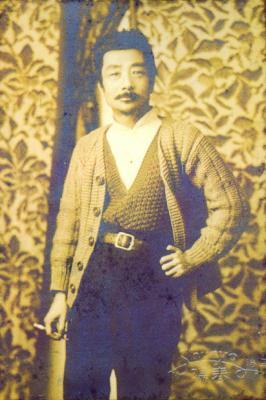

1912年鲁迅自己设计的服装,有点像中山装,更像今天的夹克。

地质学是鲁迅一生中首先接触和系统学习过的第一门自然科学知识,他于清光绪二十四年(1898年)入南京陆师学堂,半年后即转入陆师学堂附设的矿路学堂学习矿业。清光绪二十八年(1902年)他东渡日本后,仍注意地质学,除《中国地质略论》外,还发表有《中国矿产志》、《中国矿产志例言》、《中国矿产全图》等6篇文章或图件。他还曾手抄赖尔的《地学浅论》两大册,作《地学笔记》,译《金石识别》(原作者为美国地质学家德纳)。他于1903年10月10日在《浙江潮》第八期以索子笔名发表的《中国地质略论》,虽非过去所说是中国近代地质史上的第一篇论文,但仍不失为早期重要的中国地质学论文之一。这篇近万字的论文分绪言、外人之地质调查者、地质之分布、地质上之发育、世界第一石炭国五大部分,并介绍了康德—拉普拉斯星云说,论述地球与宇宙的起源。

1927年1月2日在厦门南普陀,鲁迅及泱泱社青年郊外合影。鲁迅倚坐在一块墓碑旁,左边躺着的是林语堂。

鲁迅另以自树笔名于1903年10月10日在《浙江潮》第八期发表《说鈤》一文,虽晚于王希琴等人1900年于《亚泉杂志》发表的《昨年化学界》等文,但也有其独有的科学价值。居里夫人发现新的放射性元素钚和镭时是1898年,1902年提取出氯化镭结晶,测定了镭的原子量,获1903年诺贝尔物理学奖,从而奠定了原子核科学的发展。《亚泉杂志》时隔3年予以报道,《浙江潮》也在提取镭后一年又予以报道。这反映了中国人开始注视世界科学前沿的最新发现。鲁迅的《说鈤》也表明了他对科学新发现的重视,同时也反映了他的唯物主义自然观。

许广平最喜欢的一张鲁迅照片,周海婴猜想这是因为这张照片表现出鲁迅少有的潇洒、轻松、极富生活化的神情气度。背心为许广平亲手编织。

《浙江潮》是浙江留日学生出版的文理综合性月刊,清光绪二十九年正月二十日(1903年2月17日)创刊于日本东京。浙江同乡会杂志部编辑,总发行所设在上海四马路的中外日报馆。负责编辑出版的主要撰稿者有孙翼中、蒋智由、蒋方震、许寿裳、马君武等。其每册60~180余页,32开本,印5000册,有几期还曾重印。约在同年底停刊,今存1~10期,第10期广告中有第11~12期合刊目录,是否出版未详。刊名“浙江潮”是用来“作革命潮汹涌的象征”,是一份颇具革命倾向的刊物。其主要栏目有:《社说》、《论说》、《学术》、《教育》、《哲理》、《历史》、《科学》、《记事》、《图画》等。

1931年鲁迅全家与冯雪峰全家合影。

在科学思想方面,《浙江潮》极力倡导无神论,抨击封建迷信思想。其1、2、3期即连载有陈榥的《续无鬼论》。在主张中国自建路矿、抵制帝国主义依路矿掠夺中国方面,先后发表有《杭宁铁路问题》、《刘铁云欲卖浙江全省路矿乎》、《卖浙江全省路矿者非刘铁云一人也别有人也》、《驳刘铁云之矿事启及呈晋抚禀》等,极力主张中国自建铁路。在其《科学》、《地理》等栏内,还先后发表有《原质观念之进步》、《气体说》、《水力说》、《植物与人生之关系》、《说合金》、《地人学》、《猿语研究谈》、《进化论泛论》等科学技术文章。另外,在《图画》栏内,还发表有《浙江全省十一府地图》、《浙江沿海港湾图》、《日俄战要地图》、《海盐演说会摄影》、《绍兴通艺学堂》等科技图片资料。

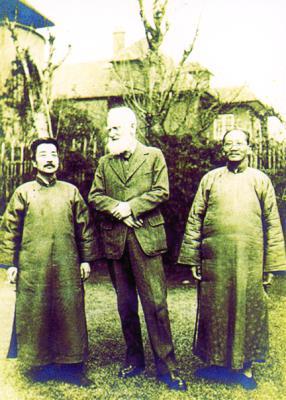

1933年2月17日,鲁迅与萧伯纳、蔡元培合影于上海宋庆龄住宅。当时鲁迅接到宋庆龄的邀请会见萧伯纳,回复道:“有这样的要去见一见,那就见一见吧。”身高1.6米左右的鲁迅在高个子的萧伯纳面前神态悠然,似乎在“偷着乐”。

(本文资料来自浙江省档案馆)

揭秘印度生意最火爆的代孕工厂

揭秘印度生意最火爆的代孕工厂 虫草中添加“伟哥”?专家称无检验依据

虫草中添加“伟哥”?专家称无检验依据 火锅、小龙虾越吃越想吃? 地餐馆调料检

火锅、小龙虾越吃越想吃? 地餐馆调料检 实拍妇科实习全程:女人越漂亮越容易得

实拍妇科实习全程:女人越漂亮越容易得 英女子得了“睡美人症” 每天清醒两小时

英女子得了“睡美人症” 每天清醒两小时

别对疾病的小信号视而不见

别对疾病的小信号视而不见 美容觉可以改善脸色 打鼾却让你老丑笨

美容觉可以改善脸色 打鼾却让你老丑笨 盘点乳房太大对女人带来的健康危害

盘点乳房太大对女人带来的健康危害 罂粟壳吃了有什么感觉

罂粟壳吃了有什么感觉 英国脱欧,对我国营养保健产业的影响

英国脱欧,对我国营养保健产业的影响 雾霾下的自救方案(2017版)

雾霾下的自救方案(2017版) 萨德对中国保健食品的进出口有何影响

萨德对中国保健食品的进出口有何影响 日本核辐射地区生产的食物吃了怎么办

日本核辐射地区生产的食物吃了怎么办 H7N9病毒中话鸡肉 产业安全促发展

H7N9病毒中话鸡肉 产业安全促发展 长三角营养保健产业联盟信息专报(3.15

长三角营养保健产业联盟信息专报(3.15