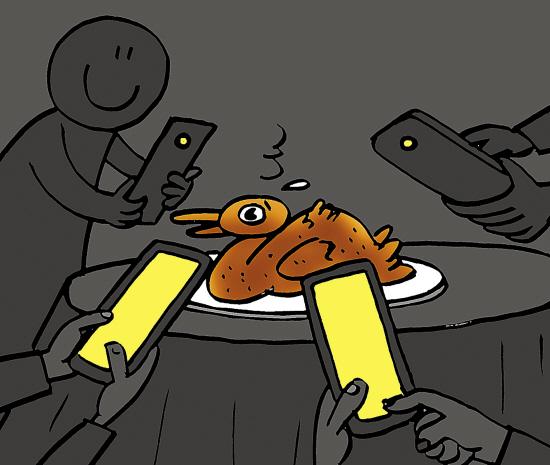

“世界上最远的距离,莫过于我就在你身边,你却在玩手机。”沉迷刷屏,夫妻没有交流,懒得倾听,手机已俨然成了“第三者”。

受访专家/国家二级心理咨询师、武汉大学现代心理学研究中心研究员 韦志中

广东省人民医院心理精神科副主任医师 姜美俊博士

如今,在大街小巷、地铁公交,在饭桌前甚至在床上,满眼尽是“低头族”,他们沉浸在微信的世界里忘乎所以,被冠名为“微信控”。

“微信控”的产生,正成为最新、最值得关注的社会现象和心理现象——他们整个人被手机“俘虏”了,吃饭时捧着,坐车时拿着,如厕不离手……微信似乎构成了整个生活,一切的交际与消遣都可以在微信上实现和达成,手机上的消遣和“聚会”几乎占据了所有闲暇时间。日复一日地“晒”和“刷”,仅仅是社交方式的转变吗?“狂刷”与“滥晒”的出现,背后是怎样的心理诉求?

不管是亲戚吃饭还是朋友聚会,常常看到这样的画面:几个人围坐在一张桌子旁,但彼此之间很久都不说话,只自顾自低着头摆弄手机,不停地微信,语音,自拍,刷屏,心不在焉!

微信除了让交往更方便外,在某种意义上说,它满足了人们深层次的心理需求——关注与被关注。

1 关注与被关注的心理需求

广东省人民医院心理精神科副主任医师姜美俊博士认为,微信之所以流行,一方面打破了传统的交流方式,如见面、电话等,使人与人之间的交流更便捷了;其次是使用面更广,信息的交流和反馈更及时,而且由于是免费的,容易受到各类人群的欢迎。

微信是科技催生的新的社交方式,除了让交往更方便之外,其他功能设置在某种意义上说,它满足了人们深层次的心理需求——关注与被关注。现代中国社会,邻里之间即使住对门都未必认识,实际距离很近但心理距离却非常远。这往往让人失去了认同感。而微信却恰恰弥补了这个不足,满足了都市人现在人际交往缺乏的问题,一刷新朋友圈,认识的、熟悉的人在上面发着各种生活日常,给别人点“赞”和接受到别人的回复,就跟平常碰面打个招呼、简单聊两句一样,满足了人们渴望被认同的需要。微信的各种群和朋友圈又提供了一种能够增加认识的人之间的社交往来,甚至给不熟悉的人相互接纳和认同的平台,在网络上营造了一种人际关系的氛围。

揭秘印度生意最火爆的代孕工厂

揭秘印度生意最火爆的代孕工厂 虫草中添加“伟哥”?专家称无检验依据

虫草中添加“伟哥”?专家称无检验依据 火锅、小龙虾越吃越想吃? 地餐馆调料检

火锅、小龙虾越吃越想吃? 地餐馆调料检 实拍妇科实习全程:女人越漂亮越容易得

实拍妇科实习全程:女人越漂亮越容易得 英女子得了“睡美人症” 每天清醒两小时

英女子得了“睡美人症” 每天清醒两小时

别对疾病的小信号视而不见

别对疾病的小信号视而不见 美容觉可以改善脸色 打鼾却让你老丑笨

美容觉可以改善脸色 打鼾却让你老丑笨 盘点乳房太大对女人带来的健康危害

盘点乳房太大对女人带来的健康危害 罂粟壳吃了有什么感觉

罂粟壳吃了有什么感觉 英国脱欧,对我国营养保健产业的影响

英国脱欧,对我国营养保健产业的影响 雾霾下的自救方案(2017版)

雾霾下的自救方案(2017版) 萨德对中国保健食品的进出口有何影响

萨德对中国保健食品的进出口有何影响 日本核辐射地区生产的食物吃了怎么办

日本核辐射地区生产的食物吃了怎么办 H7N9病毒中话鸡肉 产业安全促发展

H7N9病毒中话鸡肉 产业安全促发展 长三角营养保健产业联盟信息专报(3.15

长三角营养保健产业联盟信息专报(3.15