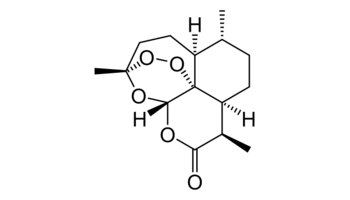

青蒿素是从植物黄花蒿叶中提取的有过氧基团的倍半萜内酯药物。其对鼠疟原虫红内期超微结构的影响,主要是疟原虫膜系结构的改变,该药首先作用于食物泡膜、表膜、线粒体,内质网,此外对核内染色质也有一定的影响。提示青蒿素的作用方式主要是干扰表膜-线粒体的功能。可能是青蒿素酸饥饿,迅速形成自噬泡,并不断排出虫体外,使疟原虫损失大量胞浆而死亡。体外培养的恶性疟原虫对氚标记的异亮氨酸的摄入情况也显示其起始作用方式可能是抑制原虫蛋白合成。

以青蒿素类药物为主的联合疗法已经成为世界卫生组织推荐的抗疟疾标准疗法。世卫组织认为,青蒿素联合疗法是目前治疗疟疾最有效的手段,也是抵抗疟疾耐药性效果最好的药物,中国作为抗疟药物青蒿素的发现方及最大生产方,在全球抗击疟疾进程中发挥了重要作用。

尤其在疟疾重灾区非洲,青蒿素已经拯救了上百万生命。根据世卫组织的统计数据,自2000年起,撒哈拉以南非洲地区约2.4亿人口受益于青蒿素联合疗法,约150万人因该疗法避免了疟疾导致的死亡。

真假青蒿

饶毅称:“青蒿不仅记载于古代中药书中,而且在1950年代和1960年代,中国民间也有使用的记录。”

有资料显示,江苏高邮市一直有使用青蒿治疟疾的做法。双氢青蒿素发明人李英回忆称,1958年高邮就有用青蒿氽汤治疗疟疾的记录,在1969年,当地农村医生和群众还利用当地青蒿开展疟疾的群防群治,取得了“良好的效果”

——70年代的某些实验显示,某些提取工艺不存在提取温度超过60ºC,有效成分就会被破坏的现象,该地区青蒿的疗效或许与此有关。

而关于青蒿和黄花蒿“张冠李戴”的问题,据2009年出版的屠呦呦著《青蒿及青蒿素类药物》称,这是当初日本植物学家在编订草本植物的英文名称时,误将青蒿系到Artemisia apiacea hance下,而黄花蒿则被定名为Artemisia annua Linn。

实际上,根据李时珍描述的植物性状,日本学者定名有误,青蒿其实就是Artemisia annua Linn,即含有青蒿素成分的那种有效药物。而Artemisia apiacea hance则是另一种不相干的植物邪蒿。

至于“黄花蒿”,屠呦呦认为另有其物,而据有的学者研究,黄花蒿可能是青蒿的晚出异名,《本草纲目》对两者的记载都是“味苦”,两者实际为一回事。

因此,屠呦呦认为李时珍《本草纲目》中并未弄错,所载“青蒿”即含有青蒿素的正品。屠呦呦认为,《肘后备急方》及《本草纲目》对青蒿素的发现是起到很大作用的。

青蒿:为菊科植物黄花蒿( Artemisia annua L.)的全草。主产于安徽、河南、江苏、河北、陕西、山西等地。商品均以色青绿、干燥、质嫩、未开花、气味浓郁者为佳。含青蒿素。

牡蒿 :为菊科植物牡蒿( Artemisia japonica Thunb.)的全草。在江苏、上海、四川等地药材市场上作“青蒿”使用。

茵陈蒿:为菊科植物茵陈蒿(Artemisia capillaris Thunb.)的全草。东北地区常作“青蒿”入药。不含青蒿素。

小花蒿:菊科植物小花蒿(Artemisia parviflora R.)的全草。以青蒿收载入《滇南本草》,云南昆明亦称此为青蒿。

揭秘印度生意最火爆的代孕工厂

揭秘印度生意最火爆的代孕工厂 虫草中添加“伟哥”?专家称无检验依据

虫草中添加“伟哥”?专家称无检验依据 火锅、小龙虾越吃越想吃? 地餐馆调料检

火锅、小龙虾越吃越想吃? 地餐馆调料检 实拍妇科实习全程:女人越漂亮越容易得

实拍妇科实习全程:女人越漂亮越容易得 英女子得了“睡美人症” 每天清醒两小时

英女子得了“睡美人症” 每天清醒两小时

别对疾病的小信号视而不见

别对疾病的小信号视而不见 美容觉可以改善脸色 打鼾却让你老丑笨

美容觉可以改善脸色 打鼾却让你老丑笨 盘点乳房太大对女人带来的健康危害

盘点乳房太大对女人带来的健康危害 罂粟壳吃了有什么感觉

罂粟壳吃了有什么感觉 英国脱欧,对我国营养保健产业的影响

英国脱欧,对我国营养保健产业的影响 雾霾下的自救方案(2017版)

雾霾下的自救方案(2017版) 萨德对中国保健食品的进出口有何影响

萨德对中国保健食品的进出口有何影响 日本核辐射地区生产的食物吃了怎么办

日本核辐射地区生产的食物吃了怎么办 H7N9病毒中话鸡肉 产业安全促发展

H7N9病毒中话鸡肉 产业安全促发展 长三角营养保健产业联盟信息专报(3.15

长三角营养保健产业联盟信息专报(3.15