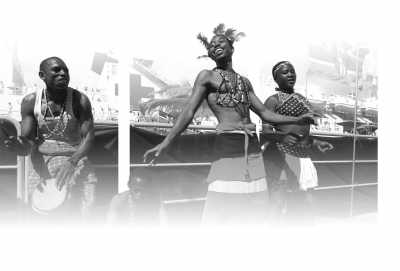

2010年10月18日,肯尼亚蒙巴萨当地土着青年在码头载歌载舞。

1993年举行的第四十八届联合国大会决定将每年的8月9日定为“国际土著人日”,以进一步加强国际合作,有效帮助各国土着人解决在环境保护、经济发展、教育和医疗等方面所面临的挑战。近20年过去了,世界各国土着人的生存境况如何?他们还面临着哪些问题?让我们一起把关切的目光投向他们

被殖民的历史,是土着人的最基本特征。仅在最初的100年殖民时期,美洲土着印第安人的数量从7000多万骤减至350万

据联合国有关机构估计,在全世界70多个国家中,生活着约3.7亿名土着居民。国际社会关于土着人的认知,可上溯到1884年召开的“非洲大会”,而1919年在巴黎和会上订立的《国际联盟盟约》则将“殖民地及领土”上的“土着人口”置于托管制度当中,并将促进其福利和发展作为“文明之神圣任务”。联合国成立之初,就在1949年注意到关于美洲土着人的研究报告;1970年,何塞·科沃受联合国委托,对土着人问题展开专项研究,并在1984年提交了涉及37个国家的5卷研究报告。

根据科沃的定义,土着人被界定为“尚未被入侵和殖民前就生活在其土地上的、具有历史连续性的人口”。科沃关于土着人的定义主要包括3个方面的内容:首先,将土着人视为在异质文明进入之前就已生活在该土地上的人类群体;其次,这些人类群体至今仍保持着自己的文化传统和风俗习惯;第三,这些群体都处于与其不同的主体文化和政治结构的治理之下。这对联合国处理土着人问题的观念和思考具有重要意义。

1982年,联合国土着人工作组在沃克定义的基础上,将土着人界定为“最早居住于此且在历史上曾经被征服或被殖民,但现在独立国家中处于附属地位并至少部分保留着特有社会、经济、文化及政治制度的人群”,这一界定不仅逐渐为国际社会所接受,也构成了学术界和联合国等国际组织关于土着人概念的基本内容。

被殖民的历史,是土着人的最基本特征。一位西方学者曾就此指出:“土着人是殖民主义的第一受害者,也是受害最持久的。在他们的生活受到干涉的几百年里,殖民扩张使无数个土着群体不能作为独特的社会继续存在。”

对土着人的殖民活动,自1492年的哥伦布首航美洲就已经开始。哥伦布在航海日志中曾经不无得意地提及对美洲土着人的征服与劫掠:“只要50个人,我们就能把他们全部征服,供我们随心所欲地使用”。西方殖民者对美洲一系列的殖民活动不仅形成了广阔的殖民地,也使最早居住在这片土地上的土着人在数百年间遭受持续不断的统治、奴役、残害和虐杀,仅在最初的100年殖民时期,美洲土着印第安人的人口从7000多万骤减为350万人。

在澳洲的土着人也有着同样的遭遇。1881年,新南威尔士的1.2万土着人已不足原来人口的1/5;1901年则下降到3700人,到1936年则仅剩869人;在塔斯马尼亚,7000多名土着人到1888年已经被西方殖民者屠戮殆尽,后来者发现“纯血统的土着人已不复存在”。

政治和经济上被边缘化和文化的碎片化,是造成土着人问题的关键。土着人有权不受任何形式的歧视

西方殖民者对土着人的劫掠和虐杀,不仅使得土着人口骤减,也使得土着人的土地被殖民者所掠获,同时在土着人的土地上役使从非洲贩运而来的奴隶。土着人的土地和贩运而来的奴隶由此成为西方殖民者获得财富、建构殖民地和现代国家的两个重要资源。

政治和经济上被边缘化和文化的碎片化,是造成土着人问题的关键。对土着人的殖民征服,使殖民者逐步获得土地,他们基于武力征服而建立的殖民地或国家权力架构以及一系列基于种族歧视和同化理论的制度措施,不仅将土着人的社会制度、文化、宗教、语言打碎、消灭,还将土着人彻底沦为主流社会的边缘人,游离于主流文化之外。有西方学者曾就此深刻地指出,殖民征服以及当代科技进步潮流微妙、持久的影响,将土着人民及其文化推至灭绝的边缘。

2007年9月13日,第六十一届联合国大会通过了《土着人民权利宣言》,土着人问题由此获得了在国际权利立法层面上的全球性和规范性保护。该宣言首先承认土着人民与其他民族都是平等的,同时承认包括土着人在内的“所有民族都对构成全人类共同遗产的各种文明和文化的多样性做出了贡献”;该宣言重申“凡是基于或源于民族出身或种族、宗族、族裔或文化差异,鼓吹民族或个人优越的学说、政策和做法,都是种族主义的,科学上是谬误的,法律上是无效的,道德上应受到谴责,且从社会角度来说是不公正的”。该宣言据此首次明确了土着人的平等权,有权在行使权利时不受任何形式的歧视,特别不受基于其土着出身或身份的歧视。

《联合国土着人民权利宣言》是国际社会对土着人历史文化和平等权利的重要宣示,该宣言的通过和颁行将有力地推进各个主权国家及其政府对土着人各项权利的保护。

美国等西方国家拒绝加入联合国土着人权利保护规约,是土着人权利保护面临诸多挑战的一个缩影

联合国关于土着人权利保护规约的订立以及土着人年、土着人日的设立,仅仅是土着人权利实现的第一步,土着人权利保护的路途不但漫漫且修远,还需要更多更艰辛的上下求索。

首先,美国、澳大利亚、加拿大和新西兰等历史上曾有殖民经历的西方国家都拒绝加入该宣言,这使得这些国家的土着人无法享有应有的权利,也使得各国土着人之间的权利存在巨大差异。

其次,土着人权利的国际保护还需要各个主权国家的立法支持,这在土着人处于人口少数的主权国家中不仅具有较大的实现难度,也存在权利不易获得完整保护的情况。

第三,由于土着人的传统土地上已生活着大量外来移住人口,土着人在其地方事务方面的自治势必要涉及其他人群的平等权利,因此只有土着人的文化自治得以实现。

第四,由于土着人的传统文化在主流文化的侵蚀下早已支离破碎,土着人文化水平又相对较低,这造成对其传统文化、宗教信仰、风俗习惯和语言文字的挖掘、保护和传承均有较大困难。

最后,弱势的土着人传统文化与强势的主流文化之间始终存在在一个互动的过程,这一过程势必造成土着人传统文化在嬗变中的流失,而在经济全球化、产业现代化、政治民主化、教育标准化和宗教世俗化的背景下如何以及怎样保护土着人的传统文化,就成为一个重要的问题。而所有这些问题不仅需要国际社会的一体保护、各个主权国家的一致遵守,还需要土着人民的一致行动,更需要国际社会、主权国家和土着人民三者的共识凝聚和集体智慧。

(作者为中国社会科学院民族学与人类学研究所民族理论研究室副主任)

墨西哥印第安人

七成处于贫困状态

墨西哥国立自治大学全国多文化研究项目主任、民族学教授何塞·德尔巴向本报记者介绍,目前墨西哥全国共生活着约63个印第安民族、共计1600万人口,占全国人口总数的15%。相对于玻利维亚和厄瓜多尔等国,该比例不算高,但由于墨西哥人口基数较大,这里的印第安人数量在拉美地区算是很多的。

为了保护印第安民族及其文化,墨西哥政府专门成立了墨西哥全国印第安人发展委员会,通过各种计划和项目保护印第安人权益,例如向其聚居地进行资金援助,发展当地经济;向印第安学生提供奖学金,使其有机会接受高等教育等。此外,该委员会还致力保护印第安人各种形式的物质与非物质文化遗产,通过多种大众传媒促进其文化和语言多样性的传播,并推动不同文化间的对话与交流,从而消除人们对印第安人的歧视。

在墨西哥城的宪法广场,记者遇到了35岁的马里亚诺,他是来自墨西哥西部哈利斯科州名为“纬绰”族的印第安人,在墨西哥城和家乡之间贩卖手工制品,收入微薄。他告诉记者,自己平时没有固定的贩卖场所,只在一些旅游景点向游客贩卖手工艺品,常常被警察禁止贩售,收入很不稳定。为此,他希望政府能够为从事类似经济活动的印第安人提供一些便利。

马里亚诺只是生活在墨西哥的众多印第安人的一个缩影。墨西哥全国社会发展政策评估委员会近日发布的报告称,据2012年的统计数据,72.3%的墨西哥印第安人口处于贫困状态,其中30.6%处于极端贫困状态,远远高于非印第安人的贫困比例。

何塞表示,许多印第安人世代居住在较偏远封闭的生态保留地,以务农为生。由于这些地区自然资源丰富,随着经济发展,许多企业加快了开发当地的脚步。但当地印第安人不仅没有受益于这一发展进程,反而被迫背井离乡,向墨西哥大城市或其他地方以及美国移民,去城市做工或帮佣、在一些旅游胜地卖艺或者贩卖手工艺品等等,所得甚微,贫困状态不断加剧。何塞认为,印第安人的生存状况仍不容乐观,无论在资金还是政策方面,政府都需要投入更大努力。

巴西印第安人

纠结于“走出去”

本报记者在巴西亚马孙州看到,巴西政府对印第安人群居地的管理和保护非常严格,除了正式对外开放的一个部落以外,其它土着民聚居地都严禁进入。尽管目前发现的部落基本都已接触过外界,不会因受“现代人”的惊吓而胡乱攻击,但为了保证他们能拥有“接近原本的生存环境”,巴西政府严格控制亚马孙流域的森林砍伐和采矿活动,避免印第安人再次急速减少。

巴西政府也很重视印第安人的文化教育,以促进其文化传承。德萨诺族族长纪西比对本报记者说,巴西宪法和其它法令都有对印第安人进行学校教育的规定,距他们村落不太远的地方就有学校,学校里多媒体等设备一应俱全,部族的孩子们享有接触外界、平等受教育的机会。如今,德萨诺部落从上到下20多口,人人都讲双语,除了代代相传的土语,葡萄牙语成为他们的“新母语”。

亚马孙州经济计划和发展局局长阿伊尔顿向记者表示,很担心与现代文明的亲密接触,会让他们逐渐疏远甚至永久失去本族古老神秘的文化。特别是一些没有文字记载、只能口头传承的土着语言,很可能在一代代“走出去”的过程中彻底消失于人类历史长河。据了解,目前有记载的最小的印第安人部族阿帕拉伊和茹马,人数都不足12人,另有尚未与外界接触过的、数量稀少的种族,他们的文化也岌岌可危。

无论法律如何严厉,长久以来,侵犯印第安人保留地、杀害印第安人的事件还是层出不穷。据巴西印第安人传教理事会报告显示,巴西土着部落土地纷争不断增加,仅2011年就高达99起。印第安人十分担忧,由于外界经济活动对土地的掠夺,他们很有可能失去自己赖以生存的家园。印第安人纳普就曾对记者说:“我们一直在自己的土地上安静地生存,可是外来非法砍伐者的入侵、征用林地务农,已经严重损害到我们的生活环境。这种‘发展’我们不想要,也要不起,所以才会站出来要求政府更加重视我们。”

然而最令外界担忧的,还是如何抉择印第安人未来的经济发展走向。纪西比对记者说,他们目前除了经营一个对外开放的印第安人部落旅游点,再无其它收入来源。也正因如此,他们才更加渴望走出这片几乎与世隔离的地方,寻求普通的现代文明生活。

印尼巴布亚土着

文化缺少传承和需求

西太平洋赤道南侧的新几内亚岛风景如画,拥有南太平洋最丰富的生态物种,被称作“失落的世界”和“地球的伊甸园”。岛屿西半部是西巴布亚、巴布亚二省(以下称“巴布亚地区”),属于印度尼西亚国土最东部;东半部则是巴布亚新几内亚的主要组成部分。

巴布亚地区16.3万平方千米的土地上生活着350多万居民,包括250余个土着部落。巴布亚土着皮肤黝黑,头发蜷曲,全身赤裸,仅在腰间以短草裙遮掩,流行鼻饰和文身。他们长期刀耕火种,从事原始农业,在山区辅以采集和狩猎,沿海则以渔业为主,善于雕刻、制陶和造船。近年来部分巴布亚人进入城市、矿山和农场领取工资,但大多数人仍过着自给自足的生活。

巴布亚地理位置偏远,巴布亚省首府查亚普拉与首都雅加达之间距离约3800千米,基础建设落后,公路严重缺乏,如欲前往散落深山的原始部落,只能通过飞机多次转乘。此外,该地区发达的采矿业并未惠及以农业生产为主的土着,反而带来环境破坏、当地人流离失所等一系列恶果。偏远的地理位置和严重依赖资源的经济增长方式将巴布亚土着排斥在经济社会发展之外,日渐遭到边缘化。

边缘化导致贫困。据统计,巴布亚地区的贫困率超过20%,远高于本国其它地区,巴布亚土着的平均寿命、健康水准则远低于国内平均水平。印尼全国人权委员会巴布亚办公室统计,2012年11月至2013年3月期间,西巴布亚省已有95人死于食物短缺造成的营养不良,数百人处境堪忧。边缘化的另一个恶果是对于文化的侵蚀。雕刻、造船等土着文化由于缺少传承和需求,正在以越来越快的速度消亡。

联合国开发计划署驻印尼代表处顾问伊万·哈达尔曾主笔《2012巴布亚地区人类发展报告》,他对本报记者表示,巴布亚地区既不能通过高压政策治理,也不应一味拨款,问题的关键在于制订将土着权益诉求、文化传统及生活环境充分考虑在内的政策,“巴布亚发展方案需要建立在尊重土着文化的基础上,并将适用面广、有效促进就业的农业生产作为发展重点,尽量减少矿业集团的进驻对土着居民生计造成的负面影响。”

南非桑人

很少能讲正宗土语

1980年,一部名为《上帝也疯狂》的电影在全球热映,观众通过它认识了纳米比亚桑人。桑人在南部非洲的历史早于科伊人、操班图语的居民和所有欧洲移民。美国《科学》杂志2012年9月的一篇文章指出,桑人属于地区内最有标志性的土着人。

南非人数最多的两个桑人团体聚居在南非北开普省金伯利附近。1996年正式成立的南非桑人研究所在其网站称,还有数量略少一些的“科马尼”桑人生活在卡拉哈里沙漠南部。“科马尼”桑人当中,能讲当地最正宗、古老的桑人语言的已寥寥无几。一个讲述桑人秘密的纪录片中有这样的镜头:一些穿传统服饰的“科马尼”桑人与纳米比亚桑人用阿非利卡语、英语、科伊语同外国人交流。肯尼亚电视网驻南非记者乌雷姆则对本报记者说,他曾两次前往卡拉哈里沙漠中南非与博茨瓦纳两国的交界处,那里部分桑人穿戴和普通南非人一样,不少年轻人并不熟悉部落传统。

在南非行政首都比勒陀利亚,本报记者在街头遇到了负责看车的青年桑人多夫,他的同伴戈德曼告诉记者,他们这一伙人中有祖鲁人、苏陀人,桑人在比陀数量很少,但多夫跟他们没有什么不同。

“在南非北开普省,要找到桑人并不太困难,但是只有去卡拉哈里沙漠才能接触到传统文化和生活方式都保留完好的桑人”,南非广播公司记者皮特告诉本报记者,桑人延续了在干旱、半干旱地区狩猎与采集的传统,一批批新移民的到来使得这些土着人活动范围逐渐缩小,博茨瓦纳那边最近还发生了一些土地争端。

作为南非桑人的代表,“科马尼”桑人前首领大卫曾在1994年在联合国发表讲话,维护原住民的利益。今年4月,南非进行了一次政府与桑人的对话,历史性地谈到土地权利问题。南非政府网站称,南非宪法第十一条涉及传统部落首领的角色问题,而南非政府中还专门设立联合执政与传统事务部,以协调政府与包括桑人首领在内南非传统首领之间的关系。

揭秘印度生意最火爆的代孕工厂

揭秘印度生意最火爆的代孕工厂 虫草中添加“伟哥”?专家称无检验依据

虫草中添加“伟哥”?专家称无检验依据 火锅、小龙虾越吃越想吃? 地餐馆调料检

火锅、小龙虾越吃越想吃? 地餐馆调料检 实拍妇科实习全程:女人越漂亮越容易得

实拍妇科实习全程:女人越漂亮越容易得 英女子得了“睡美人症” 每天清醒两小时

英女子得了“睡美人症” 每天清醒两小时

别对疾病的小信号视而不见

别对疾病的小信号视而不见 美容觉可以改善脸色 打鼾却让你老丑笨

美容觉可以改善脸色 打鼾却让你老丑笨 盘点乳房太大对女人带来的健康危害

盘点乳房太大对女人带来的健康危害 罂粟壳吃了有什么感觉

罂粟壳吃了有什么感觉 英国脱欧,对我国营养保健产业的影响

英国脱欧,对我国营养保健产业的影响 雾霾下的自救方案(2017版)

雾霾下的自救方案(2017版) 萨德对中国保健食品的进出口有何影响

萨德对中国保健食品的进出口有何影响 日本核辐射地区生产的食物吃了怎么办

日本核辐射地区生产的食物吃了怎么办 H7N9病毒中话鸡肉 产业安全促发展

H7N9病毒中话鸡肉 产业安全促发展 长三角营养保健产业联盟信息专报(3.15

长三角营养保健产业联盟信息专报(3.15